交通事故で後遺症が…まず知るべき損害賠償の全体像

突然の交通事故に遭い、治療を続けても残念ながら後遺症が残ってしまった…。

「これから仕事はどうなるのだろう」「将来の生活は大丈夫だろうか」と、心身ともにお辛い中、尽きない不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

保険会社とのやり取りも始まり、専門的な言葉が並ぶ書類を前に、何が正しくて、誰に相談すれば良いのか分からず、混乱してしまうのは当然のことです。

この記事は、そんなあなたのための道しるべです。まずは損害賠償の全体像を大きな地図のように捉え、一歩ずつ進んでいきましょう。

後遺症に関する賠償金は3種類が基本

交通事故で後遺症が残った場合に請求できる損害賠償は、大きく分けて以下の3つの柱で構成されています。

まずはそれぞれの意味を簡単に理解しておきましょう。

- 後遺障害慰謝料:後遺症が残ってしまったことによる、ご本人の精神的な苦痛に対する補償です。

- 逸失利益(いっしつりえき):後遺症の影響で働きづらくなり、将来得られるはずだった収入が減少してしまうことに対する補償です。

- 事故から症状固定までの損害:治療費や通院交通費、仕事を休んだ期間の収入減(休業損害)、入通院慰謝料など、後遺症の症状が固定するまでにかかった損害の補償です。

これらの項目を、それぞれ適切な金額で請求していくことが、事故後の生活再建のために非常に重要になります。

「後遺障害等級」の認定が全ての始まり

後遺症に関する損害賠償を請求する上で、避けては通れない最も重要な手続きが「後遺障害等級」の認定です。

これは、後遺症の症状や身体への影響の重さに応じて、国が定めた1級から14級までの等級に分類するものです。

なぜこれが重要かというと、この等級認定は「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を算定する上で極めて重要な基準となるからです。

認定される等級が1つ違うだけで、受け取れる賠償金の額が数百万円、時には数千万円も変わってくることがあります。

ご自身の症状に見合った適切な等級認定を受けることは、適正な賠償額を算定するうえで非常に重要です。等級認定は慰謝料や逸失利益の算定に直接影響し、実務上有利になることが多いからです。

後遺障害慰謝料の相場|3つの基準で金額は大きく変わる

後遺障害慰謝料の金額は、実は一つではありません。用いる計算基準によって、金額が大きく変わってしまうという事実を知っておく必要があります。その基準は、主に以下の3つです。

- 自賠責基準:法律で加入が義務付けられている自賠責保険で用いられる、最低限の補償を目的とした基準です。

- 任意保険基準:加害者が加入している任意保険会社が、独自に設定している基準です。一般的に自賠責基準よりは高いものの、後述する弁護士基準よりは低い金額になります。

- 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例を参考にした基準で、一般的に自賠責基準や任意保険基準よりも高額になることが多いとされています。

保険会社が最初に提示してくる金額は、多くの場合「任意保険基準」で計算されています。そのため、その提示額が必ずしもあなたの受け取るべき正当な金額ではない可能性があるのです。

後遺障害等級別の慰謝料相場一覧表

「自賠責基準」と「弁護士基準」で、後遺障害慰謝料がどれほど違うのか、等級別の一覧表で見てみましょう。その差に驚かれるかもしれません。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準(上限額) | 弁護士基準(裁判基準) |

| 第1級 | 1,650万円 | 2,800万円 |

| 第2級 | 1,203万円 | 2,370万円 |

| 第3級 | 861万円 | 1,990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1,670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1,400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1,180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1,000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※上記は2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準です。要介護の場合は別途加算されます。

弁護士が介入して弁護士基準(裁判基準)を用いて交渉することで、慰謝料額が増額されるケースは少なくありません。

慰謝料が増額される特別な事情とは?

上記の表の金額はあくまで相場であり、事故の状況によっては、これを上回る慰謝料が認められることがあります。例えば、以下のような「特別な事情」がある場合です。

- 加害者が飲酒運転、無免許運転、信号無視、大幅なスピード違反など、悪質な運転をしていた

- 事故後にひき逃げをした

こうした事情は、被害者が受けた精神的苦痛が通常よりも大きいと判断され、慰謝料の増額事由として考慮される可能性があります。もし心当たりがある場合は、決して諦めずに主張していくことが大切です。

後遺症による逸失利益の計算方法を分かりやすく解説

逸失利益は、後遺症によって将来にわたって得られなくなってしまう収入の補償であり、損害賠償の中でも特に大きな金額になることが多い項目です。

多くの方が、この将来の収入減に対して最も大きな不安を感じていらっしゃいます。

計算式は少し複雑に見えるかもしれませんが、一つ一つの要素を分解して見ていけば、決して難しいものではありません。一緒に確認していきましょう。

計算式「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」

逸失利益は、基本的に以下の計算式で算出されます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

それぞれの言葉の意味は次の通りです。

- 基礎収入:原則として、事故に遭う前の年の年収を指します。

- 労働能力喪失率:後遺症によって、以前のように働けなくなった度合いをパーセンテージで示したものです。後遺障害等級に応じて定められています。

- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数:将来にわたって受け取るはずのお金を、利息などを差し引いて前倒しで一括で受け取るために調整する数値です。労働能力を失う期間(原則67歳まで)に応じて決まっています。

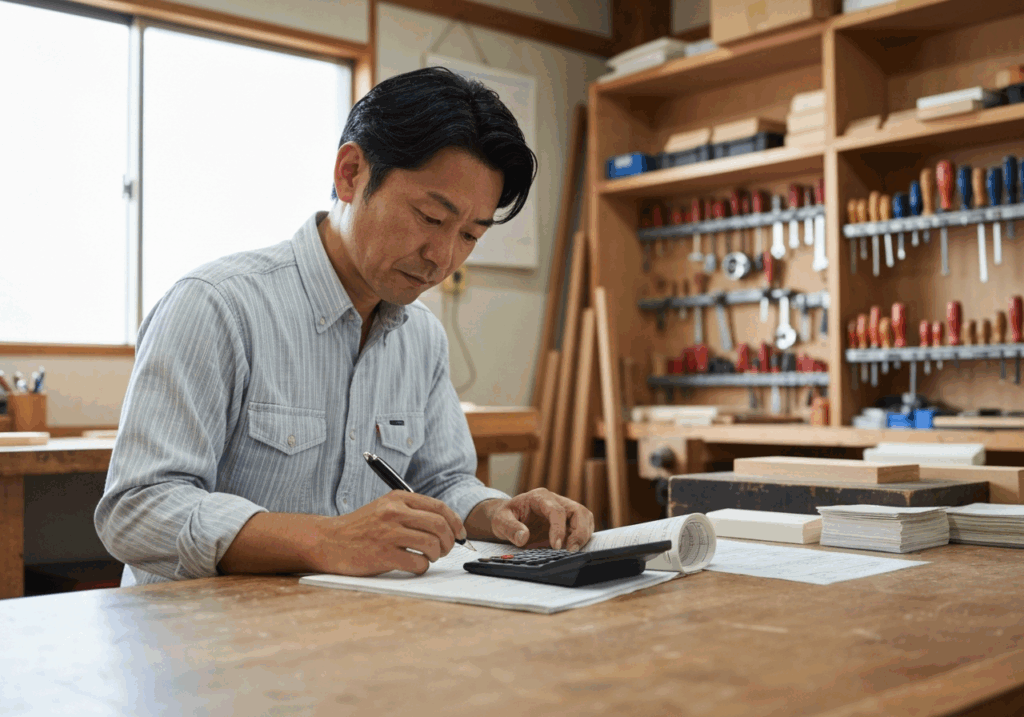

【職業別】基礎収入の考え方(会社員・自営業・主婦など)

計算の基礎となる「基礎収入」は、被害者の方の職業や立場によって、算出の根拠となる資料が異なります。

- 会社員:事故前年の源泉徴収票に記載された金額が基本となります。

- 自営業者・個人事業主:事故前年の確定申告書に記載された所得額が基本です。

- 主婦・主夫:家事労働も金銭的に評価されます。厚生労働省が発表する「賃金センサス」の女性労働者の平均賃金などを参考に算出します。

- 学生・若年者:まだ収入がない、または少ない場合でも、将来的に平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が高いとして、「賃金センサス」の全労働者の平均賃金などを基礎収入とすることが多いです。

保険会社は、特に自営業者や主婦の方の基礎収入を低く見積もってくる傾向があるため、注意が必要です。

労働能力喪失率・喪失期間の決まり方

「労働能力喪失率」は、認定された後遺障害等級に応じて、以下のように目安が定められています。

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

「労働能力喪失期間」は、通常は症状固定日(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した日)から67歳までとされますが、症状固定時の年齢や個別事情によっては平均余命の半分等の別の算定がされることもあります。

ただし、むちうち(14級9号、12級13号)などの神経症状の場合、保険会社から「5年程度に制限すべき」といった主張がなされることが多くあります。

安易に同意してしまうと、受け取れる逸失利益が大幅に減ってしまうため、慎重な対応が必要です。

【要注意】保険会社の提示額を鵜呑みにしてはいけない理由

ここまでお読みいただき、保険会社から提示される賠償額が、必ずしも法的に正当な金額ではない可能性があることをご理解いただけたかと思います。

なぜ、このようなことが起こるのでしょうか。

それは、保険会社が営利企業であり、支払う保険金をできるだけ抑えたいという側面があるからです。

そして、彼らは自社の「任意保険基準」という、弁護士基準よりも低い基準で計算した金額を提示してきます。

交通事故の被害者の方の多くは法律の専門家ではないため、「保険会社が言うのだから正しいのだろう」と思い、低い金額のまま示談に応じてしまうケースが後を絶ちません。

弁護士基準での請求が、正当な権利です

被害者の方が、裁判でも用いられる「弁護士基準」で損害賠償を請求することは、法律で認められた正当な権利です。

しかし、被害者ご本人が「弁護士基準で支払ってほしい」と交渉しても、保険会社が素直に応じることは残念ながらほとんどありません。

保険会社が弁護士基準での支払いに応じるのは、弁護士が代理人として交渉に介入し、「これ以上、不当に低い金額を主張するなら、裁判も辞さない」という姿勢を示した場合です。

弁護士を立てることで、初めて対等な立場で交渉のテーブルにつくことができるのです。

専門家の視点:高次脳機能障害など重い後遺症の注意点

後遺症の中には、骨折のように目に見えるものだけでなく、高次脳機能障害のように外見からは分かりにくい障害もあります。

特に高次脳機能障害は、記憶障害、注意障害、感情のコントロールが難しくなるなどの症状が現れ、ご本人だけでなくご家族の生活にも大きな影響を及ぼします。

こうした目に見えにくい障害は、その影響を客観的に証明することが難しく、損害賠償請求においても専門的な知識と経験が不可欠です。

例えば、専門家でなければ見落としてしまいがちな「将来介護費」といった損害も、重要な論点となります。

将来介護費が認められた裁判例

高次脳機能障害の被害者の方については、常時身体的な介護が必要ではない場合でも、日常生活における危険を回避するための「見守り」や、適切な行動を促すための「声かけ」といったサポートが不可欠になるケースが多くあります。

このようなサポートの必要性も、将来にわたる介護費として損害賠償の対象となり得ます。

実際に、高次脳機能障害で後遺障害等級3級が認定された事案において、身体的な介護の必要性が少なくても、見守り・声かけの必要性を認め、将来介護費を認めた裁判例も存在します(例:名古屋地裁平成31年2月27日判決、福岡地裁平成31年3月25日判決)。

適切な賠償を得るための立証活動

裁判所に「見守り」や「声かけ」の必要性を認めてもらうためには、被害者の方の日常生活の様子を具体的に証明(立証)する必要があります。

例えば、ご家族がつけている日記や、介護施設を利用している場合にはその連絡帳や日誌などを証拠として集めることが重要になります。

事故前と後で、具体的にどのような変化があり、どのようなサポートが必要になっているのかを、客観的な資料に基づいて丁寧に主張していくのです。

こうした専門的な立証活動は、個人での対応には限界があり、交通事故案件の経験が豊富な弁護士によるサポートが不可欠と言えるでしょう。

後遺症の賠償問題は、早めに弁護士へご相談ください

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、適切な賠償を受けるためには、非常に多くの専門的な知識が必要となります。

保険会社との交渉は精神的にも大きな負担となりますし、時間が経てば経つほど、証拠の収集が難しくなるなど、不利な状況に陥る可能性もあります。

後遺症による慰謝料や逸失利益、そして症状固定までの休業損害など、請求すべき項目は多岐にわたります。

これらの正当な権利を一つも取りこぼすことなく、適切な賠償額を獲得するためには、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することが何よりも大切です。

一人で抱え込まず、まずは私たちにご状況をお聞かせください。

後遺症の損害賠償に関するご相談はこちら

弁護士があなたの正当な権利獲得をサポートします

弁護士にご依頼いただくことで、次のようなサポートが可能です。

- 賠償金の増額交渉:弁護士基準で交渉することで、慰謝料や逸失利益が増額される可能性があります。

- 保険会社との交渉窓口の一本化:精神的なストレスや時間的な負担から解放され、治療や生活の再建に専念できます。

早川法律事務所では、弁護士歴19年以上の代表弁護士が、ご相談・ご依頼に責任をもって対応いたします。経験の浅い弁護士や事務員任せにすることは決してありません。

豊富な経験を持つ専門家が、あなたの伴走者として最後まで責任を持ってサポートいたします。

千葉市で2010年から|まずはお気軽にお問い合わせを

早川法律事務所は、千葉市に事務所を構え、15年以上にわたり、地域の皆様の身近な法的トラブルの解決に尽力してまいりました。

交通事故の後遺症でお悩みの方々から、これまで数多くのご相談をお受けしております。 「こんなことを弁護士に相談していいのだろうか」などとためらう必要は一切ありません。

あなたのそのお悩みを、まずは私たちに聞かせてください。それが、解決への大きな一歩となります。